家電企業造車“考古”:是誰點燃了當年那把火?

欄目:家電新聞-新聞評論 時間:2021-06-08 來源:中國家電網 作者:編輯

-

【劃重點】: 其實,早在這波電動車熱潮之前,2003年左右家電行業曾一度熱衷于踏足汽車產業。當時美的、春蘭、奧克斯、波導、格力、格林柯爾等家電企業曾紛紛宣布造車,一時間硝煙四起。至于結局,可想

【家電資訊-家電新聞 - 新聞評論,作者:編輯】其實,早在這波電動車熱潮之前,2003年左右家電行業曾一度熱衷于踏足汽車產業。當時美的、春蘭、奧克斯、波導、格力、格林柯爾等家電企業曾紛紛宣布造車,一時間硝煙四起。至于結局,可想而知。

如今復盤,當時家電企業扎堆造車的現象無非有三層因素:

第一,當時汽車工業對國民經濟的貢獻首次超過電子工業,成為一大工業經濟發展引擎。加入WTO,中國在經濟發展格局上發生了轉變,汽車產業作為重要的國民經濟支柱得到了前所未有的重視。進口車關稅大幅下調,進一步刺激了消費需求(當時合資車和自主品牌還很少)。

第二,外資品牌大舉入華。2002年,寶馬與華晨合資項目獲批;同年,北京現代汽車正式掛牌;當時的戴姆勒-克萊斯勒也表示將在華生產奔馳。一系列合資項目的上馬,不但降低了購車門檻,更為市場提供了豐富的產品選項。

第三,非典過后,民眾的購車意識得到加強。社會不再完全依賴于公共交通工具。同時,貸款買車理念的普及,以及金融政策的開放,也是車市興旺的一個重要因素。

而在當時,家電企業正處于輝煌時刻,有錢、有人、有地。如今看來,很多互聯網和IT企業跨界造車,但當時的“金主”,非家電企業莫屬。因為除了傳統車企外,家電是在制造業領域與汽車最為接近的一個行業。

彼時,美的收購云南客車廠、云南航天神州汽車及湖南省三湘客車集團,企圖從商用車領域“跨界打劫”,并在昆明和長沙建立了生產基地。但因為對汽車供應鏈的把控能力不足,項目于2008年折戟,分別被長沙市政府和比亞迪接盤。

更有激進者如奧克斯。2003年,奧克斯以4,000萬元收購沈陽農機集團雙馬汽車95%的股權,獲得SUV和皮卡等車種的生產許可。甚至宣布“投入80億元資金進入汽車業,最終實現45萬輛的年產能”。大張旗鼓的奧克斯,在兩年后終止了這場“游戲”。

還有手機中的戰斗機波導。2003年,波導委托上海一家公司設計家用轎車,并組建了60人的整車研發團隊。其后,波導收購南汽新雅途公司36%的股權,成為其第一大股東,獲得了造車資質。后因與南汽意見分歧,波導撤資。2005年,波導卷土重來,在寧波成立“神馬汽車”,聚焦輕型客車和公交車,但因遲遲未獲得資質而再次夢碎。

2003年底,空調業巨頭格林柯爾宣布入股亞星客車,成為第一代股東,占總股本60.67%。老板顧雛軍甚至提出要把亞星客車與亞星奔馳同時整合,但遭到了德國奔馳的反對。2006年底,顧雛軍入獄,格林柯爾退出亞星客車。

而更早入局的一家家電企業,是春蘭。1990年,春蘭就進軍了摩托車產業,曾紅極一時。1997年,春蘭斥資7.2億入收購東風南京,正式進入汽車行業。當時春蘭想生產乘用車,但最終沒有拿到7字頭“準生證”,進而轉型卡車領域。在2002~2004年間,春蘭卡車業務倒是風生水起。后來因市場風向轉向重型卡車,彼時春蘭家電業務業績欠佳,最終春蘭的卡車業務也失去了資金支持,淡出視線。

如今看來,春蘭可能是點燃家電跨界造車這把火的企業。盡管每一家的結局都以失敗收場,但放在當時的境遇來看,現金充足的家電企業造車是很正常的戰略布局。其中,空調行業的企業入局造車的比較多。但無一例外,所有人都低估了汽車產業的復雜度和挑戰性,最終拖累了主業,也錯過了市場大潮。

如今,格力、創維、美的入局汽車產業,與二十年前的劇情有些類似。美的因為要發展機電產業,而進軍汽車零部件,暫時避開整車,也算是明智之選。格力比較特殊,董明珠欲130億收購珠海銀隆被董事會制止,后聯合萬達以個人名義入局汽車,卻遭遇了內斗、欠款、查封等事故,前途未卜。

唯一可圈可點的,就是創維的黃宏生。黃宏生進入整車產業,并沒有以創維之名。嚴格來說,創維從沒有染指汽車行業。但黃宏生二次創業后,把南京金龍從瀕臨破產做到盈利,并看準時間切入新能源領域。目前,南京金龍在新能源客車領域一度位列行業老大宇通之后。雖然創維貼牌的乘用車(天美汽車)還面臨諸多未知數,但黃宏生已經是家電大佬中唯一在汽車行業站穩腳跟的人。

時過境遷,如今小米、華為、阿里入局汽車,成功的概率就會比這些家電“先烈”要大很多。因為二十年前的造車運動,資金主要來源于企業自身的主體業務。今天的資金,是來自于市場。造車已經從制造業升級為資本運作游戲。對于擁有較長周期和極其復雜的供應鏈的汽車行業來說,家電企業的自信很容易受到打擊。

曾幾何時,發動機和變速箱難倒了中國人。而電動車降低了研發和制造門檻,隨著智能化基礎設施(通訊、芯片、傳感等)的成熟與成本的降低,造車已不是難事。對于家電企業來說,重新布局汽車行業,最好避開整車,從智能家居角度切入,為車企提供軟件生態賦能。

華為作為IT企業走的是Huawei Inside,提供智能化解決方案。家電企業同樣可以走類似的路線。諸如海爾與上汽合作,在新材料、智能制造、智能家居等領域共同探索可能性,就是很好的樣板。

免責聲明: 家電資訊網站對《家電企業造車“考古”:是誰點燃了當年那把火?》一文中所陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。

本網站有部分內容均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,本網站無法鑒別所上傳圖片或文字的知識版權,本站所轉載圖片、文字不涉及任何商業性質,如果侵犯,請及時通知我們,本網站將在第一時間及時刪除,不承擔任何侵權責任。聯系QQ:411954607

本網認為,一切網民在進入家電資訊網站主頁及各層頁面時已經仔細看過本條款并完全同意。敬請諒解。

-

- 推薦新聞

- · 承壓前行的廚電企業,或許可以把目光放在這

- · 洗牌、淘汰、價格戰?家電業的救命稻草或近在咫尺!

- · 一文解析新型冠狀病毒 怎樣做才能安全保護自己?

- · 近萬元掃地機器人上市,它給行業帶來哪些思考?

- · 線上排名跑進前四,這家冰箱品牌是如何做到的?

- · 關于OLED電視:會打價格戰的未必是有技術實力的,早打卡的未必是會笑到最后的

- · 冰箱界的“冷笑話”?TCL收購奧馬進入白熱化

- · 挑戰企業智慧和勇氣,家電新零售的車該怎么搭?

- · 瞄準Z世代,家電企業花高價請明星代言值不值?

- · 洗地機晉升“清潔家電一哥”,光輝時刻真的到了嗎?

承壓前行的廚電企業,或許可以把目光放在這

承壓前行的廚電企業,或許可以把目光放在這 洗牌、淘汰、價格戰?家電業的救命稻草或近在咫尺!

洗牌、淘汰、價格戰?家電業的救命稻草或近在咫尺! 一文解析新型冠狀病毒 怎樣做才能安全保護自己?

一文解析新型冠狀病毒 怎樣做才能安全保護自己? 近萬元掃地機器人上市,它給行業帶來哪些思考?

近萬元掃地機器人上市,它給行業帶來哪些思考? 線上排名跑進前四,這家冰箱品牌是如何做到的?

線上排名跑進前四,這家冰箱品牌是如何做到的? 關于OLED電視:會打價格戰的未必是有技術實力的,早打卡的未必是會笑到最后的

關于OLED電視:會打價格戰的未必是有技術實力的,早打卡的未必是會笑到最后的 2025家電H1:海爾智家雙第一,增速領跑

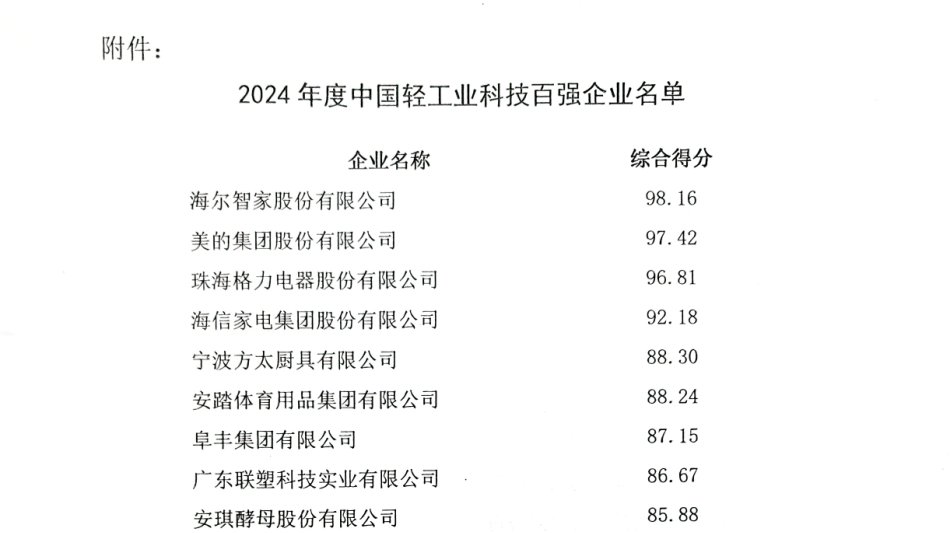

2025家電H1:海爾智家雙第一,增速領跑 輕工業科技百強榜,Top5均是家電企業,誰是第一?

輕工業科技百強榜,Top5均是家電企業,誰是第一? 連續9年獲行業認可!海爾智能門控獲7項葵花獎

連續9年獲行業認可!海爾智能門控獲7項葵花獎 AI智能鎖現雙陣營:要么升級安防,要么做家庭智慧入口

AI智能鎖現雙陣營:要么升級安防,要么做家庭智慧入口